大阪湾・南港/堺/浜寺運河/泉大津/岸和田/貝塚/泉佐野の波止からフカセ釣りや紀州釣りでチヌ(クロダイ)・グレ(メジナ)を狙っています。

大阪湾・南港/堺/浜寺運河/泉大津/岸和田/貝塚/泉佐野の波止からフカセ釣りや紀州釣りでチヌ(クロダイ)・グレ(メジナ)を狙っています。

仕掛けのバランスは、魚に近いところから決定するのが大前提となります。

まずは魚に直接触れる鈎について。

まずは魚に直接触れる鈎について。

チヌであればオキアミLサイズが基本になりますので、チヌ鈎の1~3号、グレ鈎・伊勢尼の5~8号辺りが最もよく使うことになります。

自分がよく使う鈎は、オーナー 競技チヌ1~3号、スーパー競技チヌ1~3号や、D-MAXグレ マルチ5~7号などで、最も多いのはチヌ鈎2号、グレ鈎・伊勢尼7号のサイズになります。これをベースに、エサ盗りや喰いの条件に合わせてサイズを小さく・軽くもしくは大きく・重くします。また、ハリを目立たせたくないときは茶・黒系統を選択します。

アタリがあるのにハリに乗らないときは、まずは鈎先が鈍っていないかチェックです。鈎先は魚を掛けていなくても常にチェックし、爪に立てた鈎が滑るようなら交換を考えましょう。なまった鈎先、曲がった鈎先であの硬い口に刺さると思いますか?皮一枚でもうまくやれば取り込めますので、刺さりの良い鈎は必須です。

鈎先が鈍ってなければ、ハリが小さすぎるか大きすぎるかのどちらかですので、大き目を使っているときは小さいものへ、小さい鈎のときは大きいものにするか、さらに小さくするなどの工夫をしてください。また、潮の流れがあるときや食いのよいときはチヌ鈎系の軸の長めで針先が若干内側を向いているもの、潮が止まっていたり食いが悪ければ伊勢尼やグレ鈎、改良チヌなど軸が短く、針先がやや外を向いているものを選ぶと良いでしょう。私は小鈎を使うことに躊躇しないので、落とすときはグレ鈎3号まで小さくします。逆に、アジ対策などで大鈎を使うときはチヌ鈎5号までを使います。

鈎先が鈍ってなければ、ハリが小さすぎるか大きすぎるかのどちらかですので、大き目を使っているときは小さいものへ、小さい鈎のときは大きいものにするか、さらに小さくするなどの工夫をしてください。また、潮の流れがあるときや食いのよいときはチヌ鈎系の軸の長めで針先が若干内側を向いているもの、潮が止まっていたり食いが悪ければ伊勢尼やグレ鈎、改良チヌなど軸が短く、針先がやや外を向いているものを選ぶと良いでしょう。私は小鈎を使うことに躊躇しないので、落とすときはグレ鈎3号まで小さくします。逆に、アジ対策などで大鈎を使うときはチヌ鈎5号までを使います。

「いろいろな条件に対応するため」、なんて考えて現在釣り場に常時持ち込んでいるハリの種類は30種類ぐらいになりますけども、これでもまだ別のものが欲しいと感じるときがあります。

続いてハリスの号数は、最初は1.5号~1.7号です。60㎝を超えるボラが安定して1.5号で取り込めるようになったら1.2号を使い始めるぐらいが良いでしょう。慣れると1号ハリスでも60cmオーバーのボラは100%取り込めます。細いハリスを使うのはご自由ですが、バラして周りに迷惑が掛からない程度の号数を使ってください。手練れでも根が張り出していたり足元がスリットだったりすれば、ハリスを太くするか竿を強くして根ズレによるバラシを防ぐようにします。ハリスの長さは取り込む条件にもよりますけど、2ヒロ(3m)を基準に取り込める限り長くすることで食いは良くなります。

よく、食いが悪いから、という理由でハリスを細くすることがありますけど、チヌはグレ程ハリスの太さに敏感ではありません。グレはハリスが見えていますけど、どうもチヌは見えていないようです。では、食いを悪くする原因は何かというと、ハリスの硬さや鈎の重さです。ハリスが硬く、鈎が重ければ刺し餌の動きが不自然になりますよね。細くすればそれだけハリスのコシが無くなり刺し餌が自然に動くから食ってくるのです。なので、号数は同じでも柔らかいハリスを使ったり、軽い鈎にしてみると食ってくる可能性が上がります。

よく、食いが悪いから、という理由でハリスを細くすることがありますけど、チヌはグレ程ハリスの太さに敏感ではありません。グレはハリスが見えていますけど、どうもチヌは見えていないようです。では、食いを悪くする原因は何かというと、ハリスの硬さや鈎の重さです。ハリスが硬く、鈎が重ければ刺し餌の動きが不自然になりますよね。細くすればそれだけハリスのコシが無くなり刺し餌が自然に動くから食ってくるのです。なので、号数は同じでも柔らかいハリスを使ったり、軽い鈎にしてみると食ってくる可能性が上がります。

同じ号数でも柔らかいものは安い順に、クレハ シーガー、ダイワ ディーフロン、東レ トヨフロン スーパーL EX ハイパー、クレハ シーガーグランドマックスFXになります。私は、トヨフロンLハードをよく使っていましたけど、同じ号数でもシーガー(オレンジのもの)が柔らかく、かつ150m巻きがあってコストパフォーマンスが最高に良いのでこれをベースに組み立てています。

次に、狙いのウキ下を決めます。食うタナ・深さが分かっているのであればがあるならその通りに、初めての場所や何もわからないときはタナ取りボールで底を取って矢引(90cm)~1ヒロ(1.5m)底を切るようにセットするか、3ヒロ半から始めて底までを探ります。これはあくまで大阪湾南部~和歌山での決め方です。神戸方面ではこれとは異なるようで、2ヒロ程度と浅くなります。

狙いのウキ下が決まったら、仕掛けを作ります。

仕掛けですが、組み合わせはそれこそ何百通り、何千、何万と出来ます。風が強れば全体的に重い仕掛けにしますし、潮が速ければ00か000のウキで沈める戦術を取ることもありますし、2ヒロ以下なら固定トウガラシウキを使う手法も考えられます。大切なのはまずチヌの口元にサシエを届けること、そして、その次にチヌがエサを咥えたときの抵抗を減らすために仕掛けが海中でまっすぐになるようにすることです。

仕掛けですが、組み合わせはそれこそ何百通り、何千、何万と出来ます。風が強れば全体的に重い仕掛けにしますし、潮が速ければ00か000のウキで沈める戦術を取ることもありますし、2ヒロ以下なら固定トウガラシウキを使う手法も考えられます。大切なのはまずチヌの口元にサシエを届けること、そして、その次にチヌがエサを咥えたときの抵抗を減らすために仕掛けが海中でまっすぐになるようにすることです。

竿と道糸・ハリスの選択ですが、私はだいたい次のような考え方でバランスを考慮しています。

大型テトラや・足元がスリットであったり、シモリだらけの磯など。

チヌがグレなどに比べ引きが弱いとはいえ、45cmを超えると簡単には取り込ませてくれないのでしっかりとした竿を使うべきだと考えます。また、晩秋~初冬はチヌも元気なので普段より強めのタックルを選択すると痛い目に会わないでしょう。

代表的な釣り場で例えると、大阪南港魚釣り園、紀ノ川青岸、泉佐野前島、岸和田港の一部、岸和田沖一文字がこれにあたります。根ズレでバラすときは、ハリスを太めにすれば取り込めるときもありますが、同じハリスでも竿を強くするだけで取り込める可能性は上がります。

条件的には比較的取り込みやすいところです。中紀の磯、貝塚沖向きテトラ、 ホクシン前テトラ、 大津川尻テトラ、助松埠頭テトラなど。

どんな釣り場でも、どんな季節でも、磯竿・チヌ竿1号をベースに考えておくと大きく失敗しません。

スリットの無いケーソンで出来た波止は障害物がないので取り込みはもっとも簡単です。根掛などのトラブルも少ないので目一杯フィネスゲームを楽しめます。泉佐野一文字、 岸和田港、 岸和田旧一文字、中波止、 忠岡白灯台、 砂上げ場など。

また、真冬~初秋にかけてはチヌは力強くないですし、サイズも大きくないので柔らかい竿で攻めるほうが良い結果になると思います。

ただし、チヌ釣りでの税金、ボラが掛かると・・・60㎝クラスだと5分ぐらいの格闘は覚悟してください。この柔らかい竿では止められない寄せられない・・・です。

続きましてウキの選択に関してです。

ウキはその時の状況で選択が最も難しいアイテムの一つで、高木道郎さん曰く「未完成だからどんどん新しいものが出るし、ソレに惹かれる」と。円錐ウキ・棒ウキに関係なくフカセ釣りでウキに求められる要件は次のとおりです。

この短い文章の中にウキのイロハは詰め込めないので別項目にしています。ウキの種類や、棒ウキ・円錐ウキの使い分けに関しては円錐ウキ・棒ウキについてのページをご覧ください。

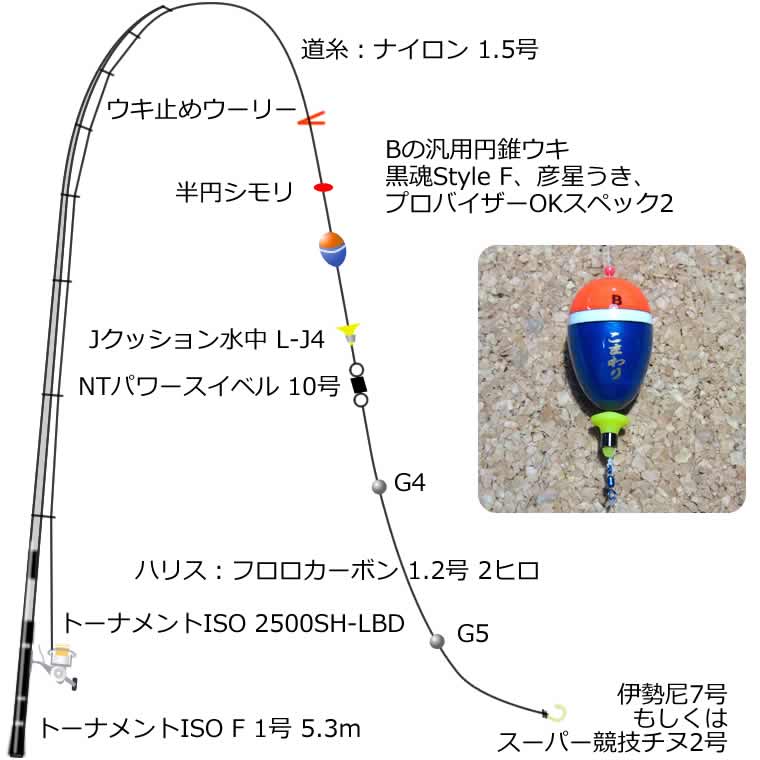

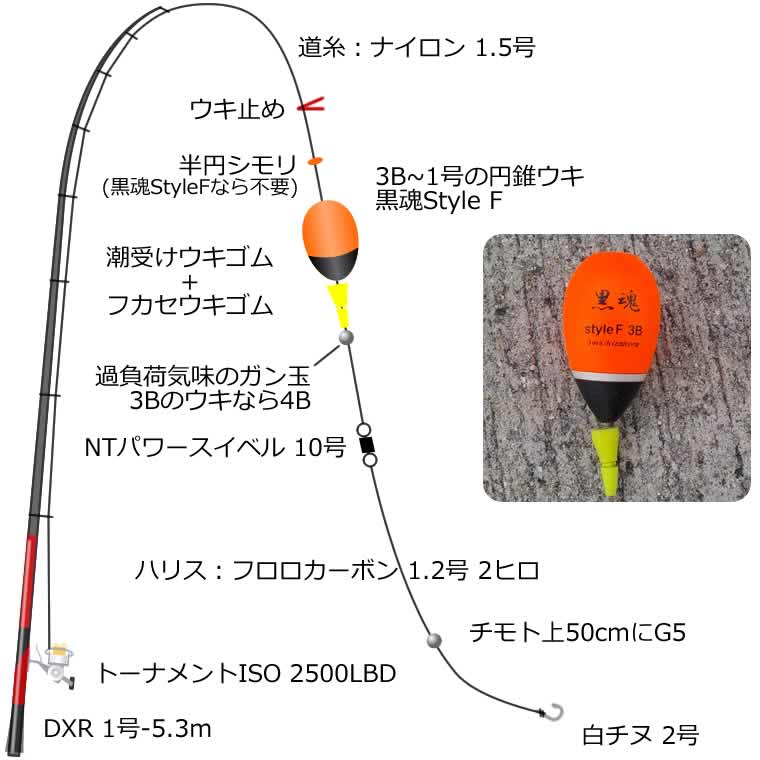

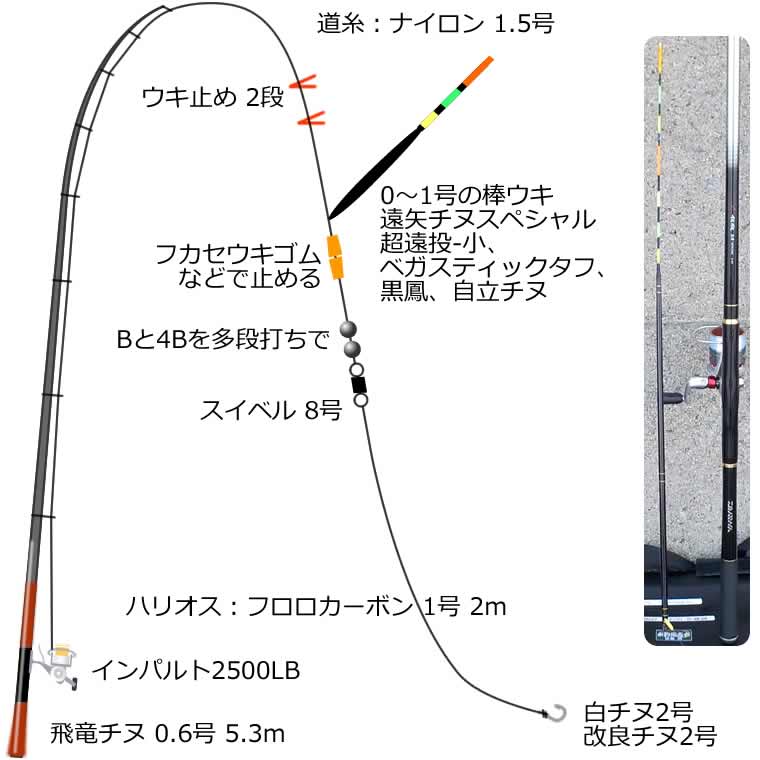

以上のことを踏まえて、代表的な仕掛をいくつかあげます。

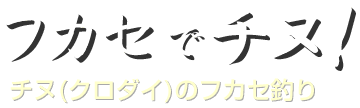

大知昭さんの仕掛けを手に入る小物で再現した仕掛けになります。潮受け+サルカンの部分がナビウキになるものが正解なのですが、とても高価な上に大阪では手に入らないのでサルカンと潮受けウキゴムで代用しています。

大知昭さんの仕掛けを手に入る小物で再現した仕掛けになります。潮受け+サルカンの部分がナビウキになるものが正解なのですが、とても高価な上に大阪では手に入らないのでサルカンと潮受けウキゴムで代用しています。

この仕掛けバランスだと、仕掛けが馴染みながらウキも沈んでいきます。水中でホバリングさせながら仕掛けをなじませるように操作する事が必要です。

二枚潮や風が強くなければ多少潮が早くても馴染んでいくのですけど、道糸が引っ張られる条件になると深く沈めていくことは難しいと感じます。

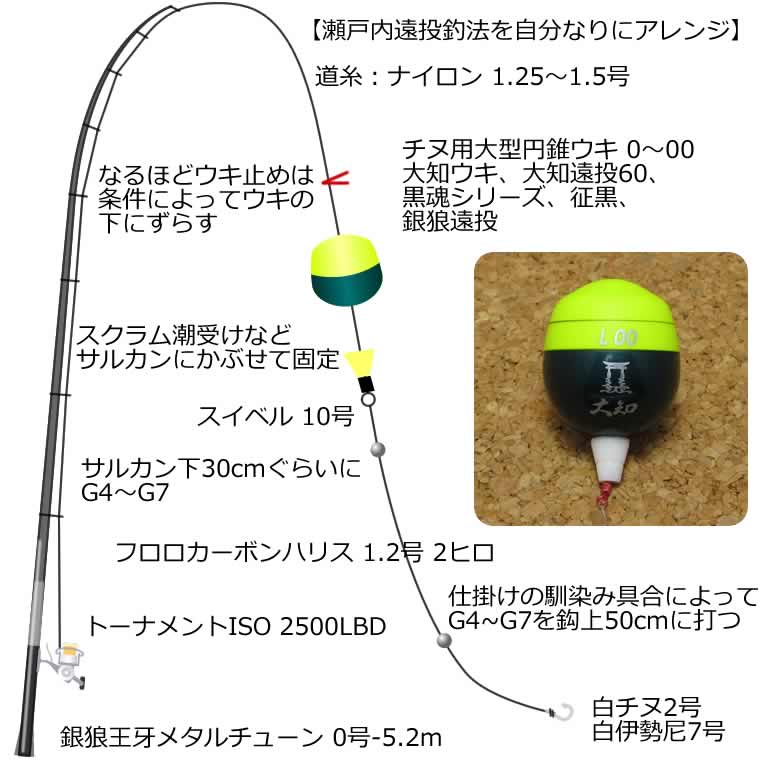

通常バージョンは大知昭さんの仕掛けをオマージュしていますがこちらは木村公治さんの仕掛けを参考にしています。

こちらは通常よりも長い竿を使うことにより長ハリスを使えるようにしています。

さらに上潮の影響を受けやすい部分にフロロカーボンハリスを使い、ウキと一緒に沈めてしまうことにより二枚潮などの影響を極力避けるようにしています。

上潮の流れがきつくて通常の仕掛けでは釣り辛いとき、また、ハリスが長いので厳寒期など食いの渋い時に有効な仕掛けになります。

これを潮の緩いときに使うと中ハリスの部分が沈みすぎて使いづらくなりますのであくまで条件が悪い時に用いるべきだと考えます。

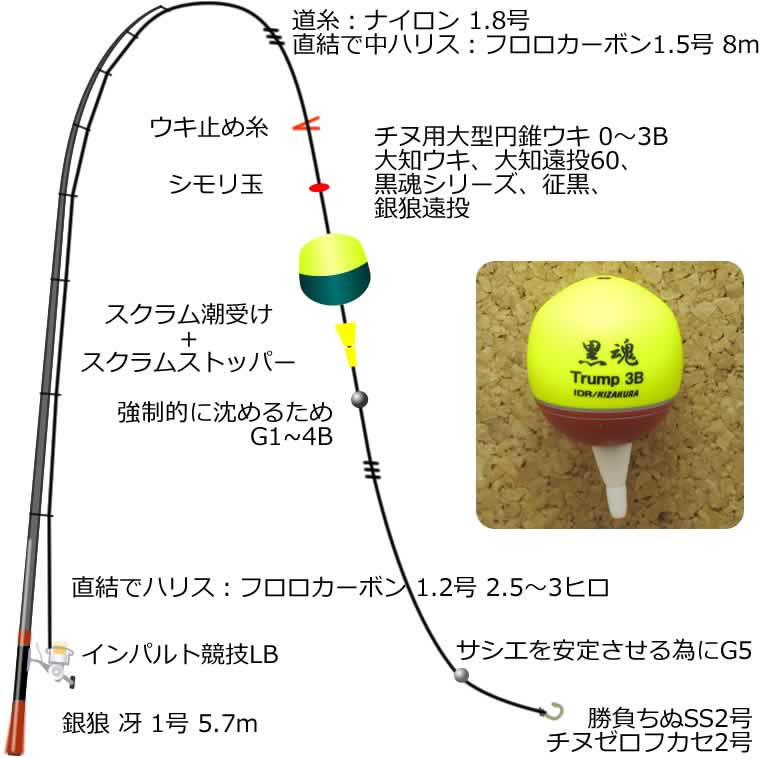

プログレスチヌやD-Flatz74、53や000ウキを用いて着水と同時に沈めていく仕掛けになります。

挿し餌もしくはウキがが着底したら、横方向にスッとずらし、しばらくそのままじっとさせ、またスッと横にずらす、を繰り返していると、ガツンと来ることが多いです。

通常のゼロ仕掛けで出来ないこともないですが、こちらのほうがより横方向のヌキを意識できます。

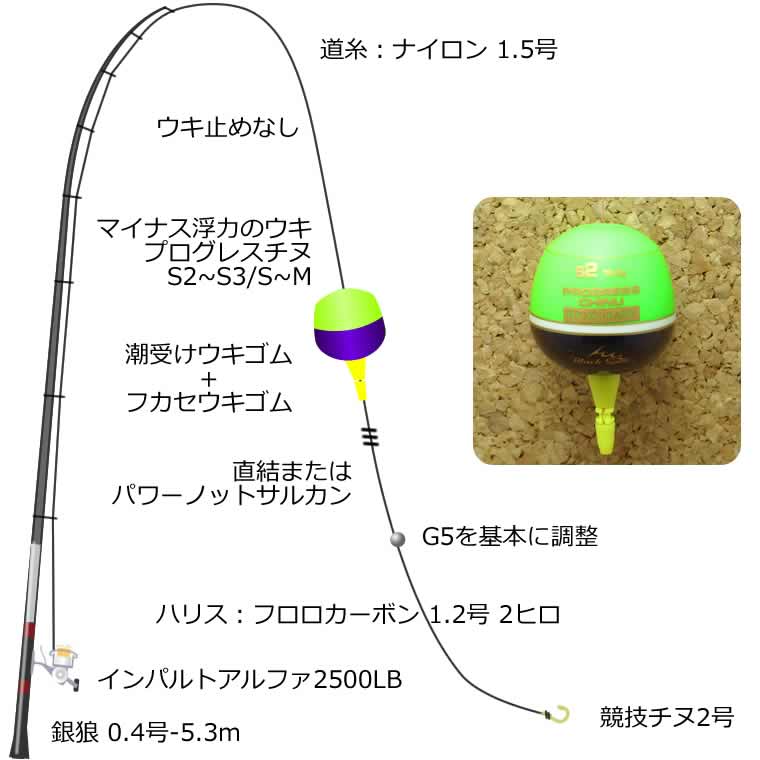

上記3つの仕掛けはウキが目に見える範囲で浮いていません!ココで初めてウキが水面に浮いていて目で見てアタリが取れる仕掛けになります。

外洋に面した、潮の流れがはっきりしているところで使うと、非常に扱いやすい仕掛けです。チヌ用撒き餌より若干ゆっくり馴染んでいくイメージです。

また水深も4ヒロ~5ヒロまでなら対応できますので、大阪湾ならばまず試してみるべきバランスの仕掛けです。

こちらは悪条件に強いパイロット仕掛けになります。重めのオモリできっちりとウキ下を取ることができ、仕掛けを張って止めたり縦に抜いて誘いを入れやすい仕掛けです。

3Bのウキだからといって3Bしか使っていけないことはありませんよ。極端な話、3Bで馴染まなければもう一つ3Bを追加して馴染ませます。仕掛けが馴染んだときにウキが沈まなければどんどんガン玉を足し、ぎりぎり浮くところがベストな重さです。ギリギリ浮くか浮かないかで使うことにより感度も良くなります。

通常ならば3Bのウキなら5ヒロ、 5Bなら7ヒロぐらいまでは大丈夫です。

河口ならば5Bで馴染まないような条件に出くわすこともしばしばありますので、0.8~1号のウキも用意してあるといざという時に役立ちますよ。

河口などでは、通常の二枚潮と異なり、表層数センチだけが流れることがよくあります。このとき、円錐ウキを浮かべて釣ると表層流れの影響をまともに受けてしまい釣りになりません。

このような条件は、棒ウキにとってとても得意な条件となります。 沈んでいる部分が多く、道糸も表面を漂わないので表層流れの影響を受けにくくなります。

もちろん、棒ウキなので円錐ウキではわかりにくいコツッといったアタリや、1cmだけ沈んでじっとしているなどのアタリも明確に判断できます。

波気のないところ、潮が緩い所で釣りをするなら棒ウキのメリットを享受することが多くなります。仕掛けを作る際は、糸の巻き癖をきっちりと取ってあげましょう。撒き癖があると風の影響を受けやすく、絡んだりトラブルの元になります。

道糸は最低でもウキの遊動部分、私はおよそ竿2本分は引き出してまっすぐにしてから釣り始めます。このときに傷などを発見することもありますので痛い目を見ないで済みますよ。

ハリスもスプールから引っ張り出してそのまま使うのではなく、引っ張って撒き癖を取れば、トラブルも防げますし、特にハリスはしゃんとするのでアタリの取り易さにも影響します。

また、ウキは図のようにウキの浮力をゼロ、もしくはゼロゼロ(サシエが有ると沈む、無くなると水中で静止する)に調整を行って使用します。ただし、釣り座が水面から近く、なおかつ朝まずめや夕まずめのときは意図的にウキの頭を出すことにより、ウキが見やすくなります。

また、ウキは図のようにウキの浮力をゼロ、もしくはゼロゼロ(サシエが有ると沈む、無くなると水中で静止する)に調整を行って使用します。ただし、釣り座が水面から近く、なおかつ朝まずめや夕まずめのときは意図的にウキの頭を出すことにより、ウキが見やすくなります。

微妙な浮力調整を行うことにより、アタリに敏感に反応し、風などの影響を受けにくくなり、サシエが無くなったりした事も分かります。